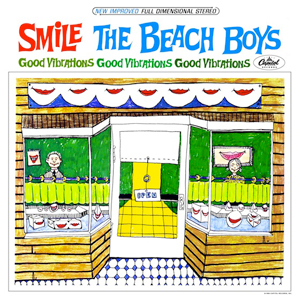

The Beach Boys

Note : 10/10

Label : Capitol Records

Année : 2011

Cela faisait 45 ans que l’on attendait la sortie de Smile, album enregistré entre novembre 1966 et mai 1967 par The Beach Boys, juste après Pet Sounds, et jamais édité. Les raisons : les problèmes personnels, la drogue et surtout les conflits et les engueulades au sein du groupe. 45 n’est cependant pas exactement le nombre d’années passées par les fans du groupe à attendre fébrilement la sortie officielle de cet album devenu, au fil du temps, mythique, puisqu’en 2004 Brian Wilson avait intégralement ré-enregistré sa propre version du disque. Cette interprétation était un réconfort car l’album était vivant, même sous une forme totalement nouvelle : des passages vocaux ou instrumentaux on été ajoutés, et la voix de Brian Wilson n’était évidemment plus la même qu’en 1966, moins juvénile, moins fantasque et moins fantastique. Ce disque marquait également le début de la fin des dizaines de bootlegs parus au fil des années et amoureusement assemblés par des fans. Chacun de ces assemblages pirates était la vision unique et fantomatique de son créateur, essayant vainement mais souvent habilement d’harmoniser les morceaux de l’album disponibles officiellement ou sous le manteau.

Il aura donc fallu attendre 45 ans. Et The Smile Sessions sont l’exacte illustration de ce qu’a été l’album à un instant T, un retour vers le passé tout en mono, à l’image de la plupart des albums parus dans les années 60/70. La stéréo naissante était souvent traitée après-coup et la version mono, plus brute, était réellement pensée par les artistes. Ce disque est très exactement une épopée, un tissage chirurgical d’infimes lambeaux sonores assemblés en une concentration miraculeuse. The Beach Boys, accompagnés de Van Dyke Parks dans le rôle de parolier fou sur certains morceaux, subliment la conception et la perception des codes consacrés de la mélodie, des arrangements et des harmonies vocales (l’écoute de « Smile Backing Vocals Montage », piste inédite disponible sur la version deluxe, en est la preuve irrévocable). Smile est un album à la fois grandiloquent, précieux (dans les deux sens du terme, « chéri » et « sophistiqué ») et incroyablement abouti.

Disponible sous divers atours, dont une version double CD, une version double vinyle et, le Graal pour tout adorateur du disque, une version 5 CD incluant un apparat de démos et ébauches, Smile est un retentissant hommage aux grands mythes américains via de grandes lignes mélodiques. Au milieu des préludes ouvrant le disque (« Our Prayer » et « Gee »), des interludes animaliers (« Barnyard ») ou incendiaires (« The Elements: Fire »), de belles ballades se dévoilent (« Wonderful » ou « Wind Chimes »). Mais il y a surtout trois formidables morceaux. Le premier, single archi-connu aux multiples mouvements antithèse du tube pop, est le bien-nommé « Good Vibrations ». Le second, demi-frère du suscité, est « Heroes And Villains », autre collage mélodique et véritable puzzle aux acrobaties vocales chromatiques, beaucoup moins innocent qu’il n’y paraît. La troisième merveille de cet album est « Surf’s up », morceau beau à en pleurer et, tout de go, une des mélodies les plus élégantes et poignantes auxquelles la musique pop ait donné le jour.

Découvrir ou redécouvrir Smile à l’aune de ces enregistrements enfin édités sous leur version définitive est un plaisir infini teinté de soulagement car cet album existe enfin. Mais aussi un plaisir teinté de déférence : Smile toise dorénavant fièrement et à jamais la musique pop.

Chronique parue sur Goûte Mes Disques